2017年に初代WF-1000Xが発売されて以降、完全ワイヤレスイヤホンの中で「定番」の座を確保したSONY WF-1000Xシリーズ。

前作、WF-1000XM4の発売から2年、4回目のフルモデルチェンジが行われました。

その名もWF-1000XM5。

今回はそんなSONY WF-1000XM5を購入しましたので、数日間使用して分かった「魅力」と「弱点」を解説します。

既に擦りに擦られているネタですが、今一度、気になっている人の興味を刺激できると幸いです。

個人的なWF-1000XM5の評価は下記のとおりです。

| 満足度 | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 音質 | ★★★★★ |

| ノイズキャンセリング | ★★★★★ |

| バッテリー持ち | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| アプリ | ★★★★☆ |

| 完成度 | ★★★★☆ |

結論、前作のWF-1000XM4より装着感、音質、機能性が大幅に改善されており、筆者の中でもかなりオススメできるイヤホンです。

一方、光沢パーツを採用したことによる本体の滑りやすさや、ペアリングなどの操作性の変化など人によって評価が変わると感じました。

ここからは、そんなSONY WF-1000XM5の魅力と弱点などを詳しく解説します。

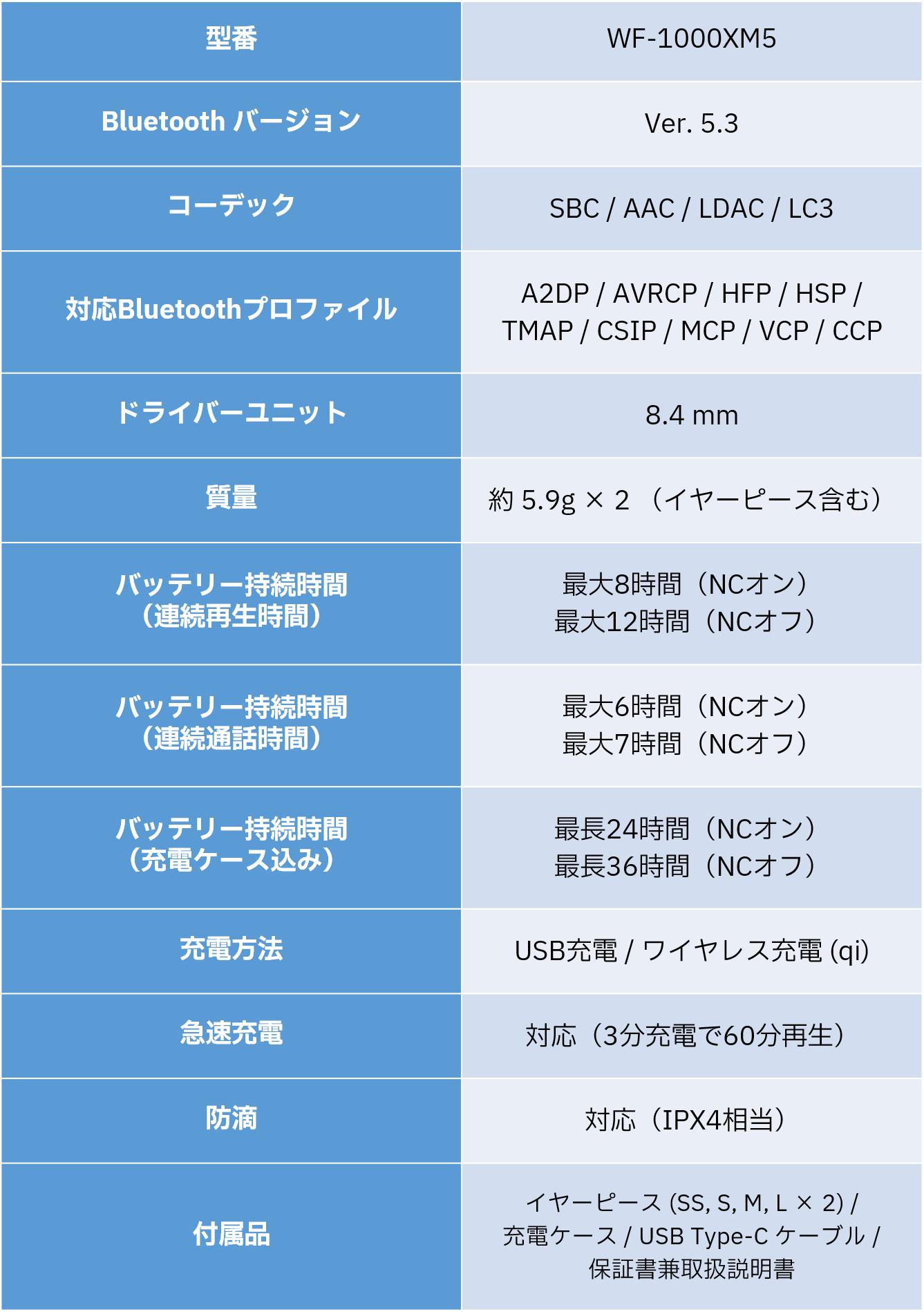

スペック表、付属品、アプリの設定画面

SONY WF-1000XM5のスペック

SONY WF-1000XM5の仕様は以下の通りです。

前作WF-1000XM4から約2年ぶりにフルモデルチェンジを果たしたWF-1000XM5。

フルモデルチェンジにより、本体の至る箇所に大幅な改良が加わっています。

目玉は「世界最高ノイキャン」を謳う、ノイズキャンセリング性能と、ドライバーユニットを一新したことによる音質、それでいて体積を最大25%軽減したイヤホン本体。

1000Xシリーズというソニーのフラグシップモデルにふさわしく、「現時点で出来ること」を全て行ってきた印象を受けました。

付属品

付属品は画像の通りです。

今作より、付属のイヤーピースにSSサイズが追加され、より多くの人に合ったフィッティングが出来るようになりました。

また、イヤーピース本体にも大きな改良が加えられ、イヤホン本体に付いていたメッシュパーツが追加。

WF-1000XM5本体の設計変更が大きいのですが、付属品以外のイヤーピースを使用される方は、これまでのイヤーピースが使用できないので注意しましょう。

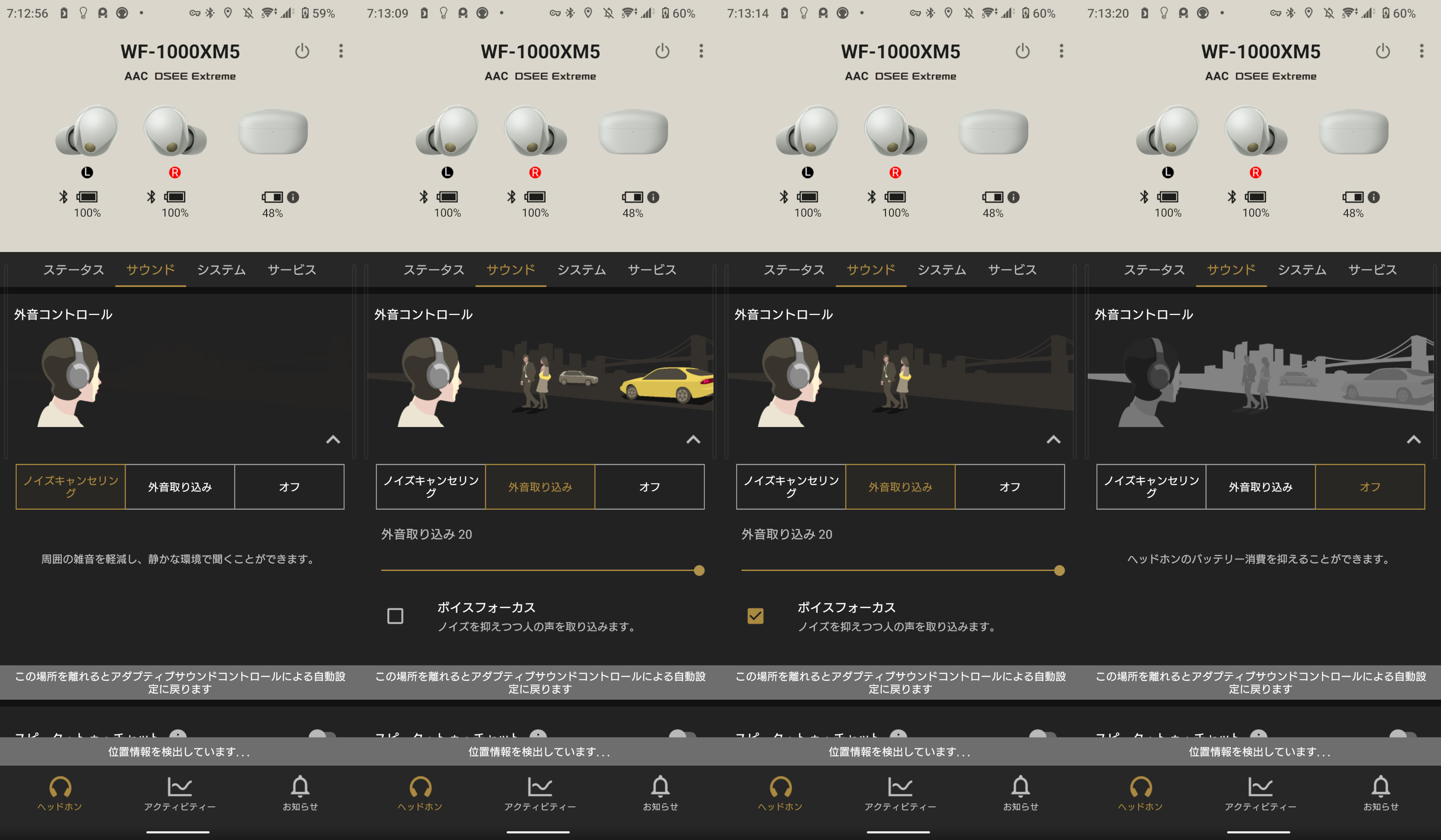

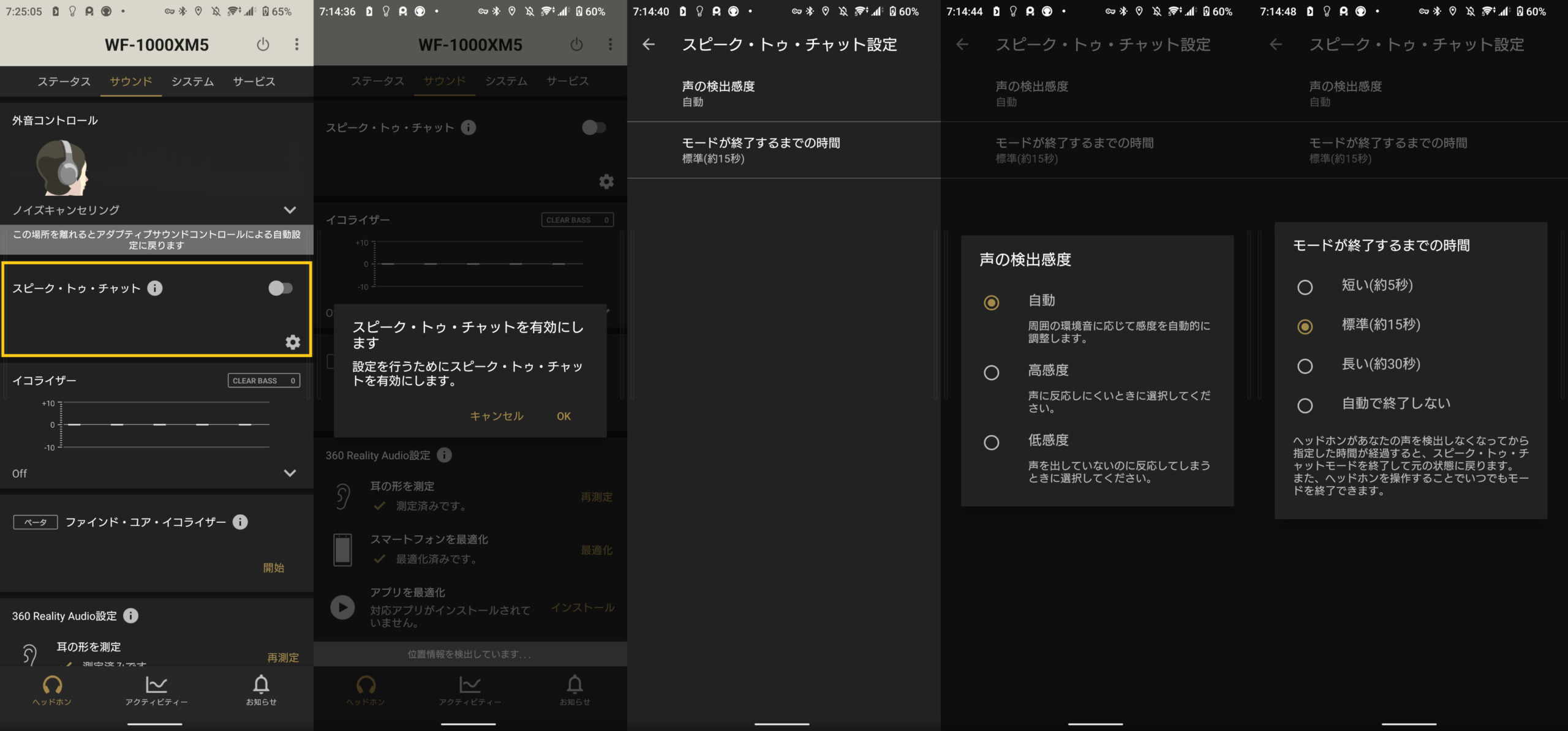

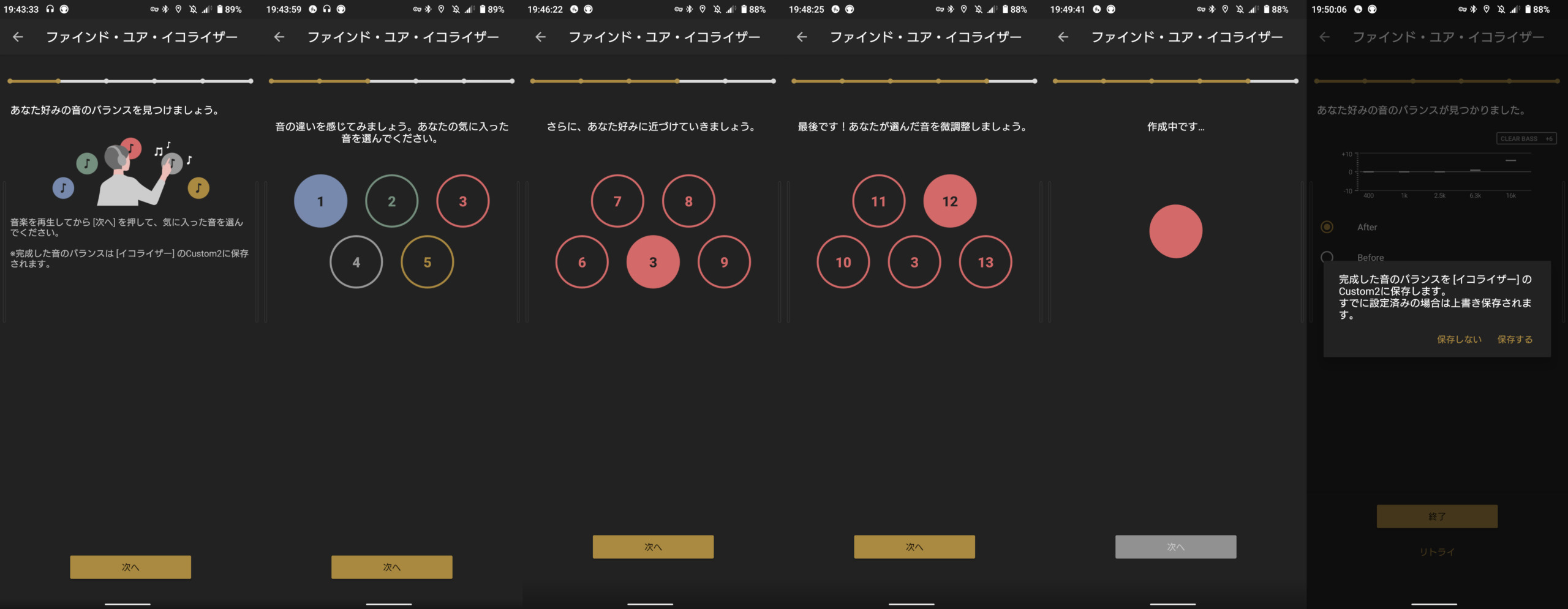

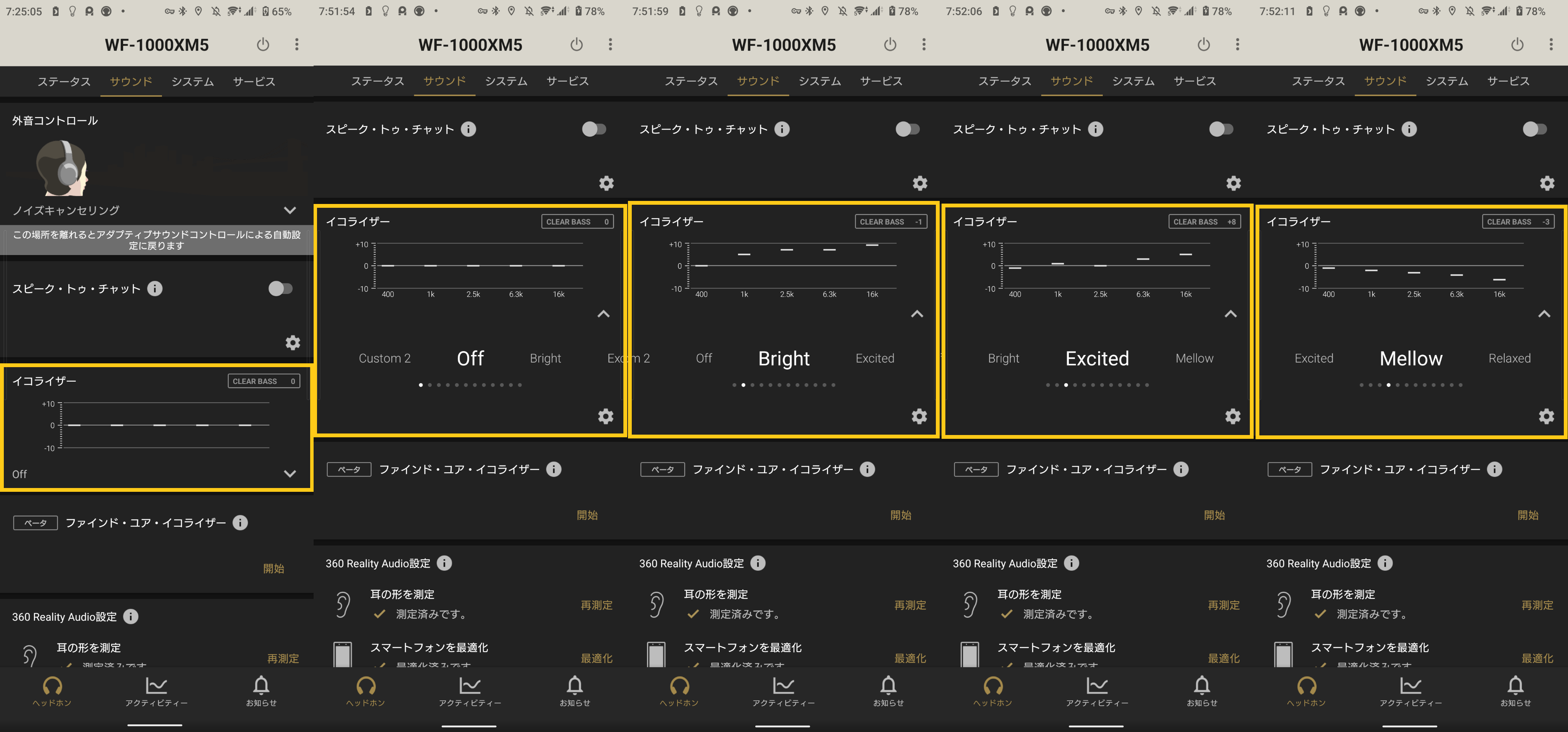

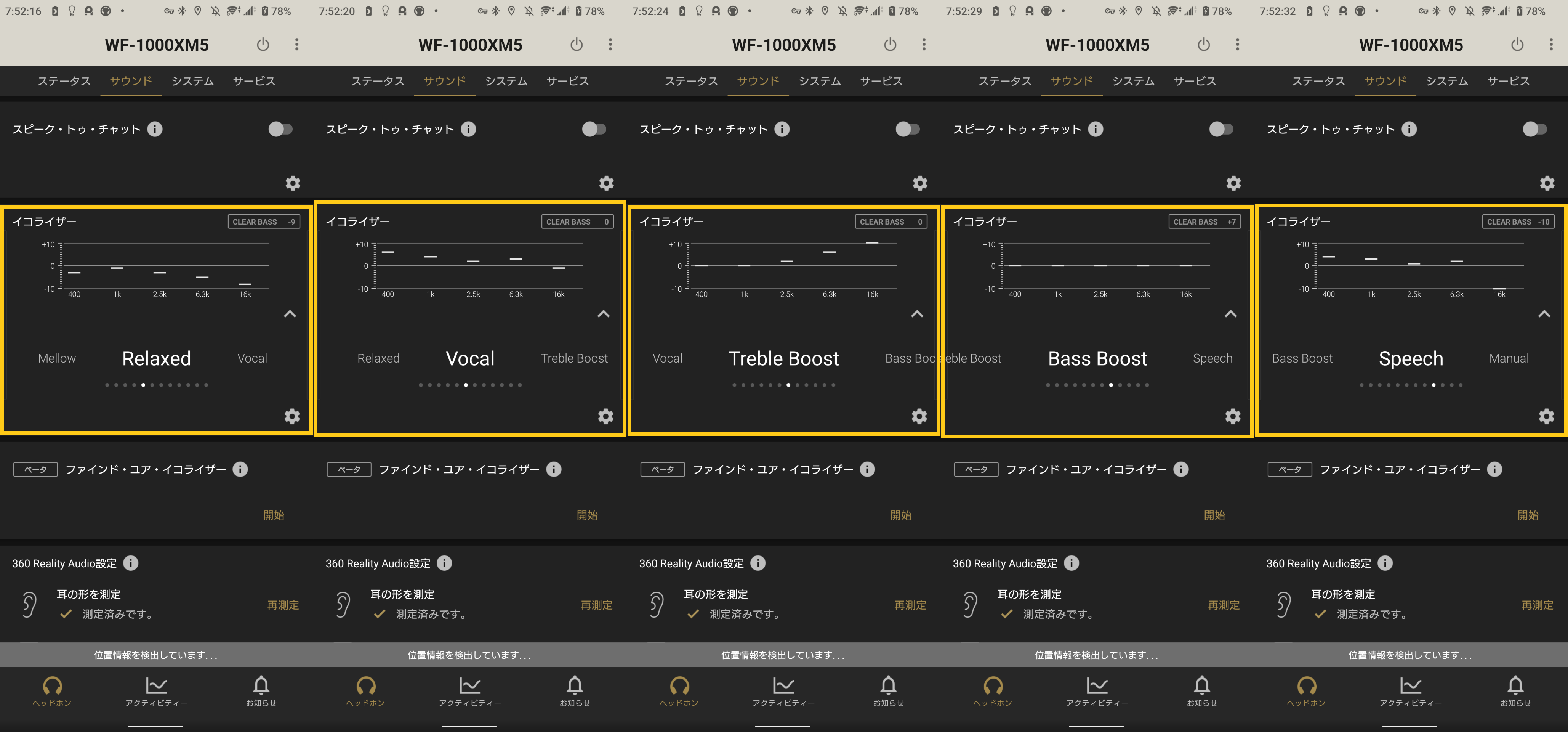

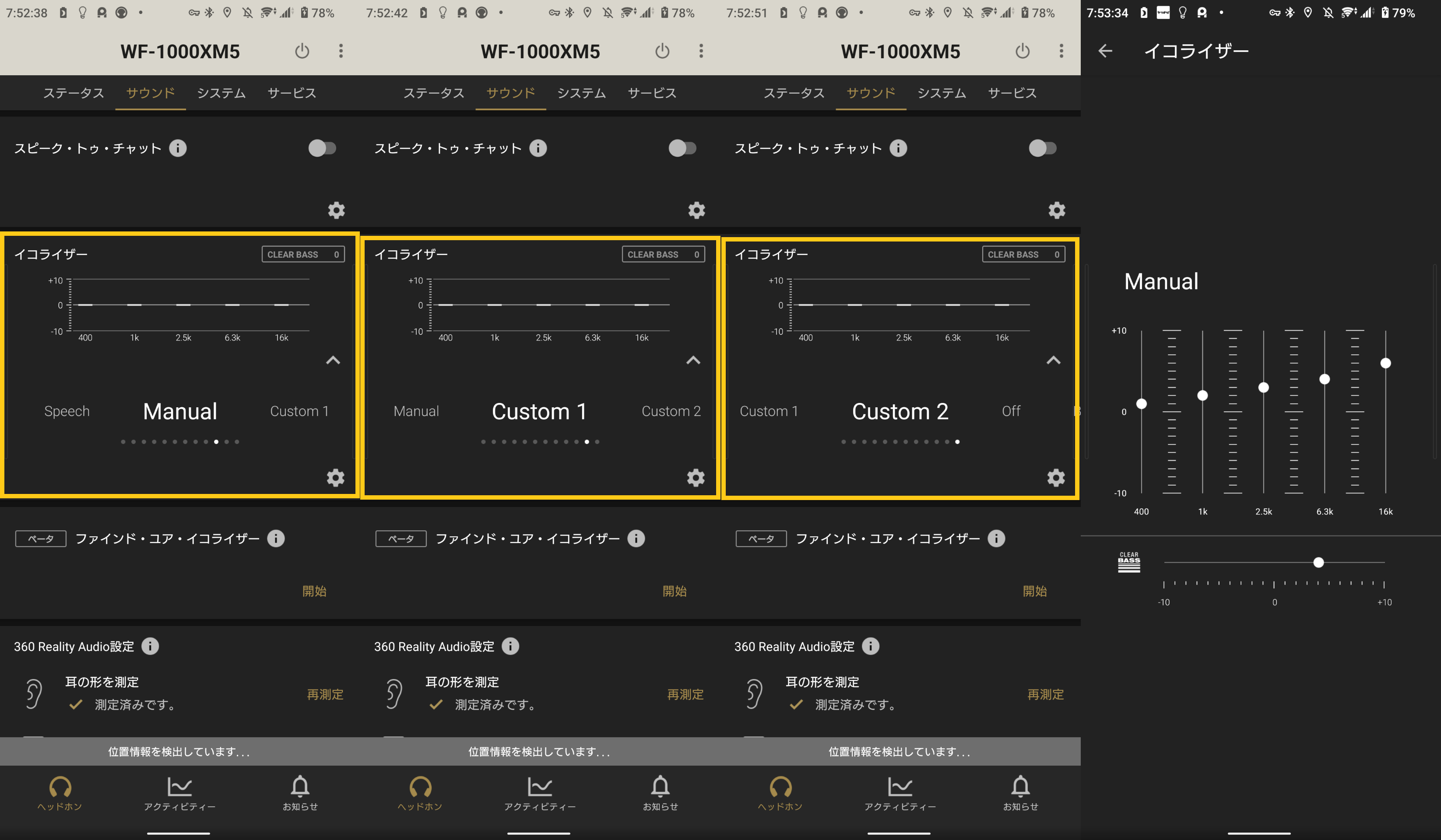

アプリの設定画面

設定画面・Headphones Connect

サービスアプリ「AutoPlay」

アプリ「Headphones Connect」の詳細設定

「ノイズキャンセリング」に関する設定

「音質」に関する設定

魅力

WF-1000XM5の魅力は以下のとおりです。

装着時の「異物感」がなくなった

結論、初めて装着してみての印象は「これまで以上に密閉感が高くなった」ことです。

前作WF-1000XM4まであった「少しだけ隙間から漏れている」という感覚が大幅に改善。

これまで以上に装着時の違和感がなくなり、密閉感が高くなっています。

それもそのはず、前作と比較して本体体積は約25%、ケースの体積も約15%軽減。

サイズや重量を改良した効果が存分に発揮されています。

形状についても、より操作しやすいよう変更。

タッチパッドの位置やイヤホンを持つ場所が分かりやすくなりました。

そのため、本体サイズは小さくなってもWF-1000XM4に近い感覚で操作することができます。

前作WF-1000XM4も並行で使用する筆者ですが、同じ時間装着したときの耳の痛みが全く異なり、ズレを直す回数も減った点はとても良いと感じました。

風切り音も大幅改善

前作WF-1000XM4で最大の問題点となっていた「ノイズキャンセリング時の風切り音」も大幅に改善されています。

これまでは、イヤホン本体に付いているマイク部分が出っ張っていたため、そこに風が当たり大きな風切り音が発生。

そのため、風切り音がノイズとなり、酷いときには機器側のボリュームを上げる必要がありました。

それが今作では大きく改善。

これまで出っ張っていたマイクを覆うパーツを、凹凸が少ないものに変更するといった対策を施した結果、風切り音が明らかに少なくなりました。

筆者も軽く数キロ移動してみましたが、ランニングといった強い風がマイク部分を通過するような状況でも、ほとんど風切り音が入りませんでした。

風が強い状況だと風切り音が入ることはありますが、ボリュームを上げる必要がない程度に絞られています。

「これだけでもWF-1000XM4からの乗り換える価値はある。」そんな印象を受けました。

より表現力が高くなった音質

イヤホンの要となる音質ですが、従来の機種よりも全体的に表現力が向上。

「これまで以上に余裕のある音質を実現している」「録音された空間までしっかり表現している」そんな印象を受けました。

前作のWF-1000XM4と比較してみても、低い音域を出したときの濁りやジャミジャミ感が軽減。

一音一音がハッキリしている音楽においては、メリハリを感じられるようになりました。

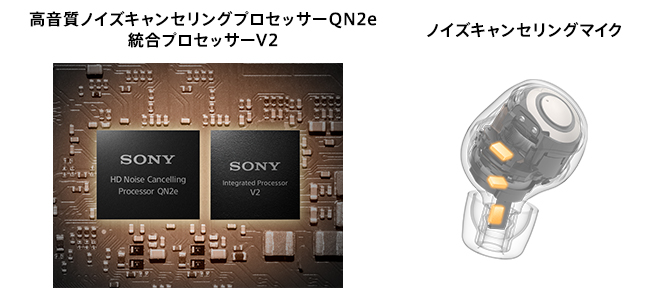

音質やノイズキャンセリング性能の鍵となる、ドライバーユニットを大幅改良した効果が出ているといえます。

前作の6mmから8.4mmへ大型化しただけでなく、新たに独自の振動板を採用。

これまで以上に表現できる音域が広くなり、より「表面的な音」から「空間的な音」に変化しています。

つまり、「自分の目の前で演奏してくれている」そんな感覚になるので、好きな動画や音楽の世界に没入できるようになりました。

筆者もWF-1000XM5を使用して色々な音楽を聴いていますが、楽器の音がバランスよく聴こえるため、日々の音楽視聴が楽しいと感じています。

「表現力が向上し、音に余裕がある」WF-1000XM5の音質はそんな感じといえるでしょう。

着実に進化しているノイズキャンセリング

最新モデルかつ「世界最高峰」を謳っているだけあって、ノイズキャンセリングの効き方は流石と感心しました。

中高音系のノイズは全般的に消えていますし、低域のノイズも不快感がない程度に削減。

ノイズキャンセリング時の圧迫感も少なく、丁度よい感じでノイズキャンセリングが行われている印象を受けました。

前述した、ドライバーユニットの大型化や処理性能の進化、マイクの個数も2つから3つへ増えたこともあるだけに、着実に進化を遂げています。

その一方で、大音量で流れている音やエアコンのコンプレッサー音などをもう一段階削減して欲しいと感じました。

前作のWF-1000XM4と比較すると改善されていると感じますが、それと同時に「どこか惜しい」「もう少しだけ消して欲しい」と思うのも事実。

同時に、これ以上進化させるには現在の方法から革新が起きなければ厳しいのではないか…と限界点が見えてきていると感じました。

「使いこなす方が難しい」ほど豊富な機能

機能面に関しても、「これ以上何を搭載する」そんなレベルで豊富な機能が搭載されています。

スマートフォンの位置情報や加速度からイヤホンのマイクを制御する「アダプティブサウンドコントロール」や、2台の機器を同時接続できる「マルチポイント接続」等、前作WF-1000XM4に搭載された機能もそのまま搭載。

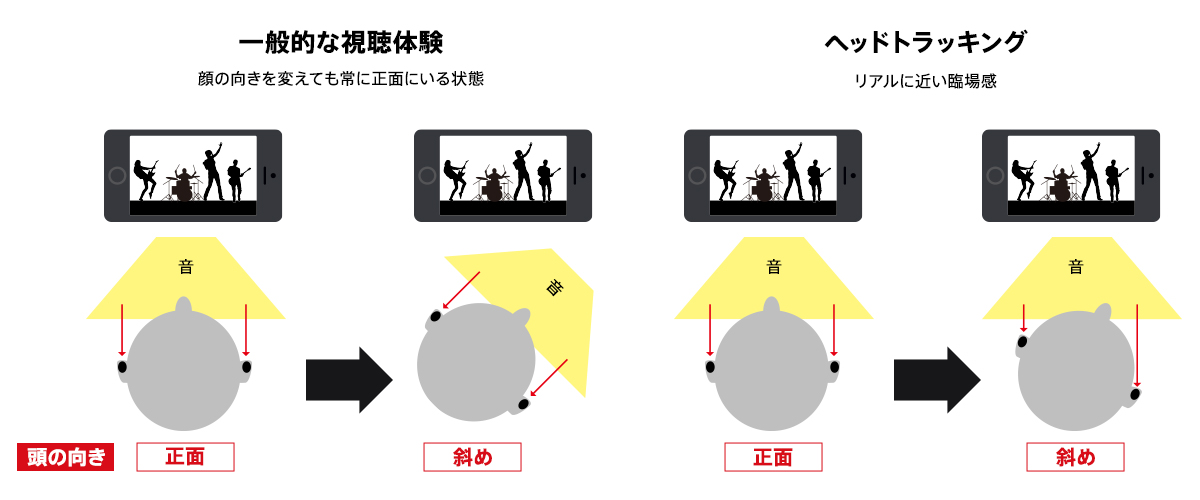

更にヘッドトラッキングにも対応したことで、360 Reality Audio ヘッドトラッキング、Android ヘッドトラッキングといったものも使用可能になりました。

さらに、頭の動きを認識できるようになったのでHead Gestureで電話の受話・拒否といった操作もできます。

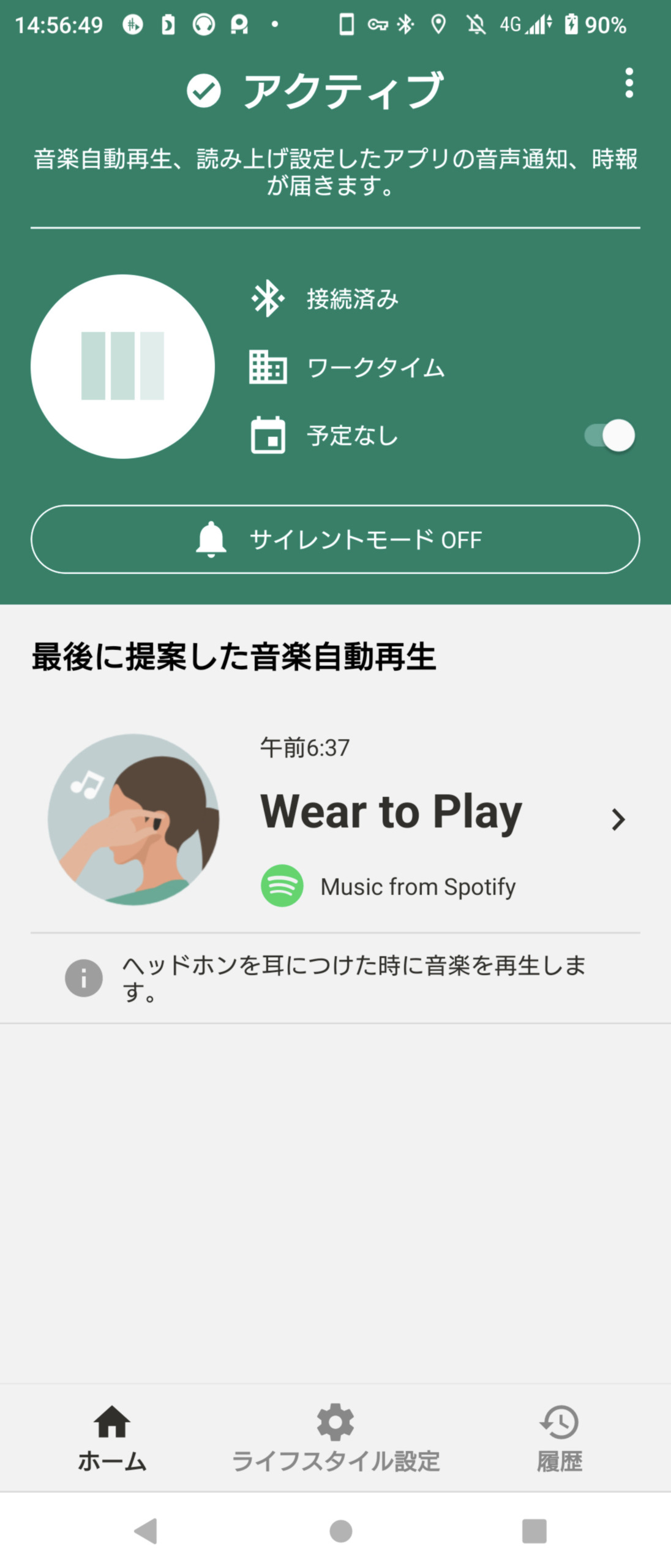

ソニー公式アプリ「Headphones Connect」をインストールすることで、外部アプリとの連携も可能。

LinkBuds以降から搭載され始めたサービス連携にも対応し、スマホを触らなくても音楽が再生される「Auto Play」やSound ARアプリ「Locatone」にも対応しています。

実際にAuto Playを使用してみましたが、時報や通知の読み上げ、ランニング開始時や歩き始め、パソコンを閉じたタイミングで自動的に音楽を再生してくれるので、作業に集中しすぎてしまう筆者にとっては便利な機能だと感じました。

イヤホンを装着したタイミングで日付と天気を読み上げてくれる機能はカーナビさながらの雰囲気もありますし、好きな人にとってはかなり刺さる機能といえます。

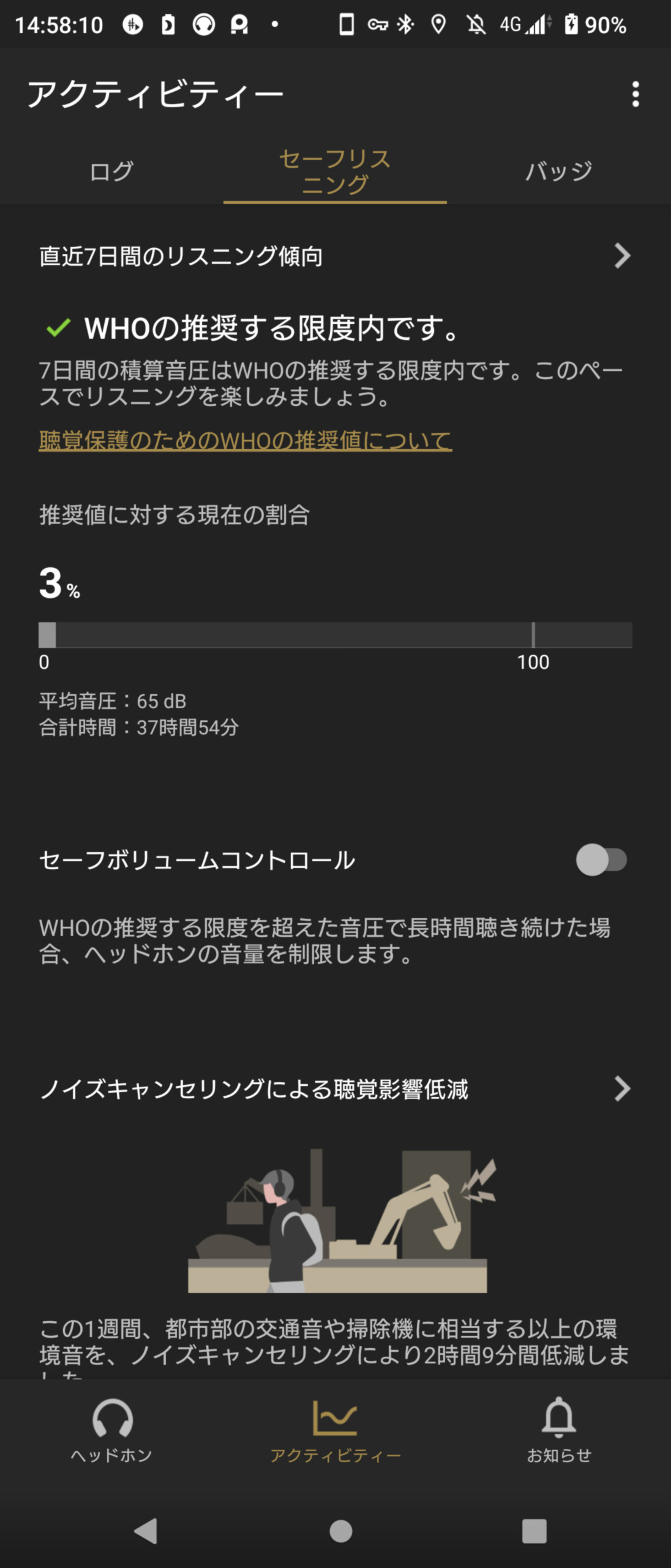

安全面についても、LinkBuds SやWH-1000XM5に搭載された「セーフリスニング機能」を搭載。

「毎日使う完全ワイヤレスイヤホンで、今の音量で聴いていても問題ないか?」「これからも長く、いい音で音楽を楽しみたい」といった人には有り難い機能といえます。

このように、これまで以上にユーザーに寄り添った機能が追加され、よりスマートに、使いこなせば生活を一変させるレベルで便利になりました。

弱点

WF-1000XM5の弱点は以下のとおりです。

光沢加工の功罪

本体側面部分が光沢加工になったことで、メリットもデメリットも両方とも存在しているといえます。

メリットとしては、本体デザインが少しだけおしゃれになったことでしょう。

全体的に光沢と非光沢の部分でメリハリが生まれ、より豪華になった印象を受けました。

一方、デメリットは、若干ながら本体が持ちづらくなったことと傷が目立つことです。

装着する際に、手やイヤホン本体に付着した油脂や水分が原因で少しだけ装着しにくい印象を受けました。

その点はイヤホン側面部分を定期的に拭くことで解決できますが、傷の問題は少しだけ厳しいものがあるのも事実。

本体カラーがシルバーならばまだ気になりませんが、ブラックだと使い込んでいくうちに細かな線キズが目立つ可能性があります。

光沢部分を保護するフィルムは現時点では存在しないので、気になる人はスマホの画面で使われるコーティング剤を使用するのがいいでしょう。(ただし、メーカー非推奨なので自己責任でお願いします。)

外音取り込み機能はまだ改善の余地あり

外音取り込み機能はまだまだ改善ができると感じました。

外音取り込み機能は良くなっていますが、如何にも「マイクで音を集音している」という感覚が残る。

自然に音を取り込んでいると感覚には程遠いといえます。

イヤホン本体のマイクを増やしたことも相まって、自分の声を高精度で拾ってくれるようになったこと、通話もより高音質で出来るようになった点は大きな魅力です。

WF-1000XM4と比較しても、かなり音を拾ってくれるようになった印象があり、特に、ボイスフォーカス機能に関しては、より高精度になったといえます。

そうなると、次に目指してほしいのは「耳との同化」です。

構造上難しい部分はあると思いますが、他メーカーの機種と比較すると改善の余地は十分にあるでしょう。

WF-1000XM4と同じ感覚で使用してはいけない

これは注意喚起や懸念に近いのですが、前作WF-1000XM4を使っていた人は、決してWF-1000XM5を同じ感覚で使用してはいけません。

WF-1000XM5はケースからの取り出し方、装着方法、イヤーピース含めあらゆる点が大きく変化しています。

特にケースからの取り出し方法については、これまで「縦方向」に取り出していたものが「横方向」に取り出すように変化。

イヤーピースも同様で、WF-1000XM4ではイヤホン本体に搭載されていたメッシュパーツがイヤーピース側に移動しています。

そのため、WF-1000XM5のイヤーピースをWF-1000XM4といったイヤホンで使用できますが、その逆はできません。

ペアリング方法についても、これまでは本体を取り出し、左右のタッチパッドを長押ししてモードに入れていたものが、本体をケースに入れた状態で背面にあるボタンを長押しする形に変化。

筆者はこれまで、WF-1000XM3、WF-1000XM4と2台使ってきたため、WF-1000XM3からWF-1000XM4へ乗り換えた時と同様に、前作と同じ感覚で使用していました。

その結果、イヤホンをペアリングする時点でかなり時間がかかってしまいました。

イヤホンの着用形態についても大幅に変化。

これまでは横方向に入れても問題なく使えていたものが使えなくなるといった変化もあります。

イヤホンの着用状態については、筆者自身がその「違和感」に気づいたため、チュートリアルを読み直したりすることで持ち直すことができました。

ただ、量販店で試聴する場面といった「製品を初めて触れたりする」所で似たような問題が発生している懸念があります。

もし、これから試聴しようと考えている方や、WF-1000XM4から乗り換えた方は、量販店の方の説明を聞いたり、アプリ「Headphones Connect」のチュートリアルを”絶対に”確認しましょう。

まとめ:WF-1000XM4から1万円近く払う価値は…

結論、WF-1000XM4から1万円近く払う価値は「十分にある」と考えます。

WF-1000XM4発売から2年間の間で進化した機能、構造から大きく変更が加わった音質、ノイズキャンセリング、これまで気になっていた風切り音も大幅に改善。

特に、今回追加された使い切れないほど豊富な機能はどれも「ユーザーに寄り添ったもの」であり、毎日のように使用することを考えた際に丁度よく仕上がっています。

メーカーとしてはWF-1000XM3からの乗り換えを推奨していますが、WF-1000XM4から乗り換えたとしても後悔することはないでしょう。

イヤホン単体としてみても同価格帯に見合ったイヤホンとなっています。

音質も価格帯に似合ったものに進化していますし、ノイズキャンセリング機能も決して価格負けはしていません。

ここまで来ると、同額のノイズキャンセリング対応完全ワイヤレスイヤホンは少なくなるため、今後どのようなライバルが現れるのか、現時点でどうなのかを追いかけ続けていきたい所です。

そして、これからの進化に期待していきたい限りです。

コメント